Thème : Restauration des mangroves et mécanismes de paiement pour les services environnementaux (y compris le carbone bleu) : défis et synergies avec les politiques nationales et les besoins des communautés vulnérables, notamment les femmes

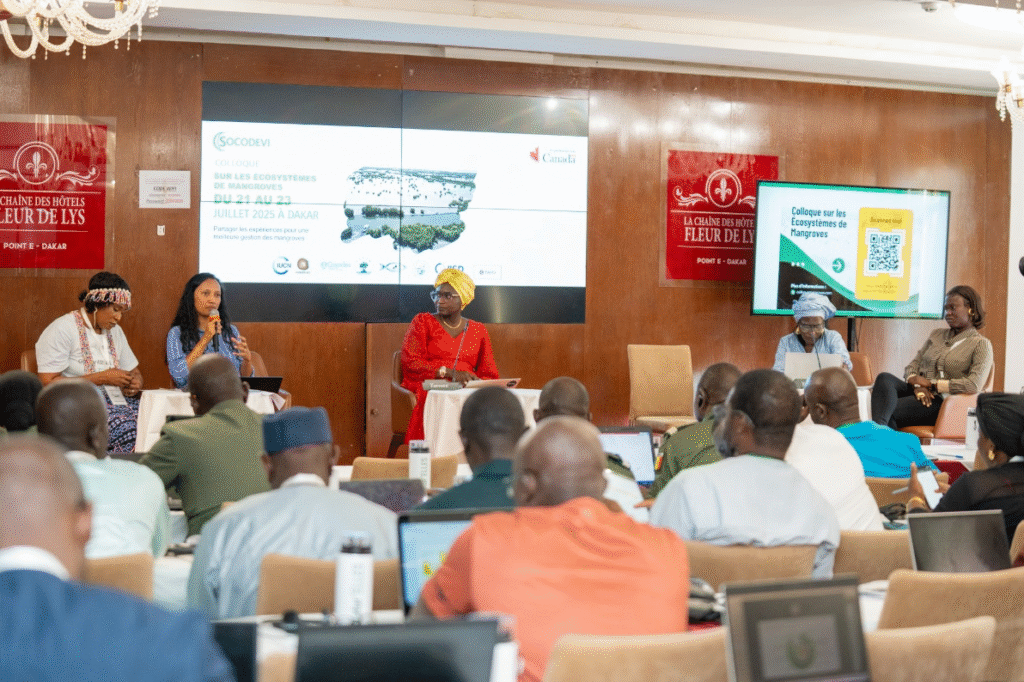

La troisième journée du Colloque sur les Écosystèmes de Mangroves a mis en lumière l’importance de conjuguer action écologique, innovation financière et inclusion sociale pour répondre efficacement aux enjeux de conservation et de développement. Chaque session a exploré une dimension complémentaire de cette vision intégrée, contribuant ensemble à dessiner les contours d’un modèle durable et équitable pour les territoires côtiers.

La journée a débuté par une présentation de la Direction des aires marines protégées sur la stratégie nationale de gestion des mangroves. Fondée sur une approche écosystémique et une gouvernance participative, cette stratégie mise sur le renforcement des capacités locales et sur la coordination intersectorielle afin de maximiser les synergies.

Dans la continuité, les échanges se sont orientés vers les projets de carbone bleu, qui permettent de valoriser les écosystèmes côtiers tout en répondant aux défis climatiques et en offrant des opportunités économiques significatives aux populations locales. Il a été souligné que le concept de carbone bleu et les avantages qui y sont associés restent largement méconnus du grand public au Sénégal.

Pour garantir la transparence des bénéfices liés au carbone, le recours au système MRV (Mesure, Rapportage, Vérification) a été proposé comme alternative adéquate. Une planification rigoureuse, une sensibilisation large et une concertation précoce avec les communautés sont jugées essentielles pour préserver la santé des écosystèmes et assurer une répartition équitable des retombées économiques. Les participants ont également exprimé leurs préoccupations quant au fait que de nombreuses ONG interviennent dans les villages sans en informer les autorités municipales, qui ne découvrent souvent leur présence qu’à l’occasion d’événements publics. Par ailleurs, plusieurs organisations mettent en œuvre des projets qui se chevauchent dans les mêmes localités – une pratique jugée inefficace. Les échanges ont insisté sur la nécessité de faire évoluer les approches en faveur de l’autonomisation des communautés à travers le renforcement des compétences, plutôt que de se reposer uniquement sur l’aide financière.

L’IISD a ensuite présenté l’analyse financière du projet NATUR’ELLES, qui vise à combler les importants déficits de financement à long terme pour les solutions fondées sur la nature. Cette approche repose sur des stratégies innovantes — telles que la mobilisation des paiements pour services écosystémiques (PSE), les crédits carbones, les subventions conditionnelles, les obligations à impact environnemental et les échanges dette-nature — afin d’attirer et de consolider les investissements publics et privés autour de la monétisation de services écosystémiques mesurables. L’objectif est de faire de la conservation et de la résilience climatique des opportunités d’investissement crédibles et attractives.

Le colloque s’est ensuite penchée sur le rôle des coopératives et des organisations locales en tant que moteurs clés de la gestion durable des ressources naturelles. Ancrées dans les territoires, ces associations promeuvent des pratiques responsables, impliquent les femmes et les jeunes dans la gouvernance, et contribuent à la traçabilité environnementale. Elles sont reconnues comme des acteurs essentiels pour renforcer la résilience communautaire et impulser une transformation socio-environnementale. L’importance de faciliter l’accès des coopératives aux financements verts a également été soulignée, en soutien à leur développement.

Les dernières sessions ont abordé la question de l’égalité de genre dans les efforts de restauration et de conservation des mangroves. Il s’agit d’autonomiser les femmes, de garantir leur accès équitable aux ressources et de reconnaître leurs savoirs, qui enrichissent la gouvernance. Les mangroves ont été réaffirmées comme des ressources vitales, bien au-delà de leur fonction carbone, et leur gestion inclusive a été présentée comme une voie vers la justice sociale et environnementale. Grâce aux mangroves, de nombreuses femmes ont pu subvenir aux besoins de leur famille et financer l’éducation de leurs enfants. Comme l’ont exprimé certaines :

« Les mangroves, c’est notre Banque mondiale. »

Cette vision d’une conservation centrée sur l’humain, ancrée dans les réalités locales et portée par un dialogue inclusif, s’impose comme une voie durable pour les régions côtières. Il a toutefois été fermement souligné que les normes persistantes limitant la participation et le leadership des femmes dans les instances décisionnelles doivent être remises en question.

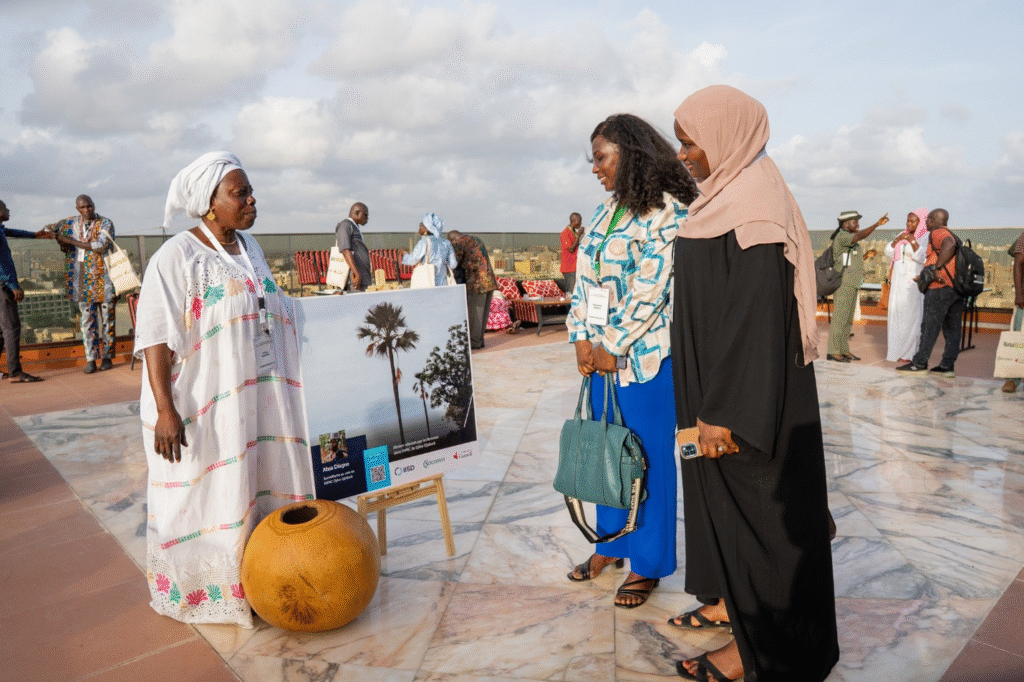

Et enfin, le colloque sur les écosystèmes de mangroves s’est achevé sur une note pleine d’émotion avec l’exposition photo issue de la formation en narration et photographie animée par l’IISD, dans le cadre du programme de leadership féminin du projet Natur’ELLES.

Découvrez ces récits inspirants ici.

Leave A Comment