Theme : Biens et services écosystémiques des mangroves de la préservation à la valorisation socio- économique en reconnaissant les rôles différenciés et complémentaires des femmes et des hommes dans la gestion de ces écosystèmes.

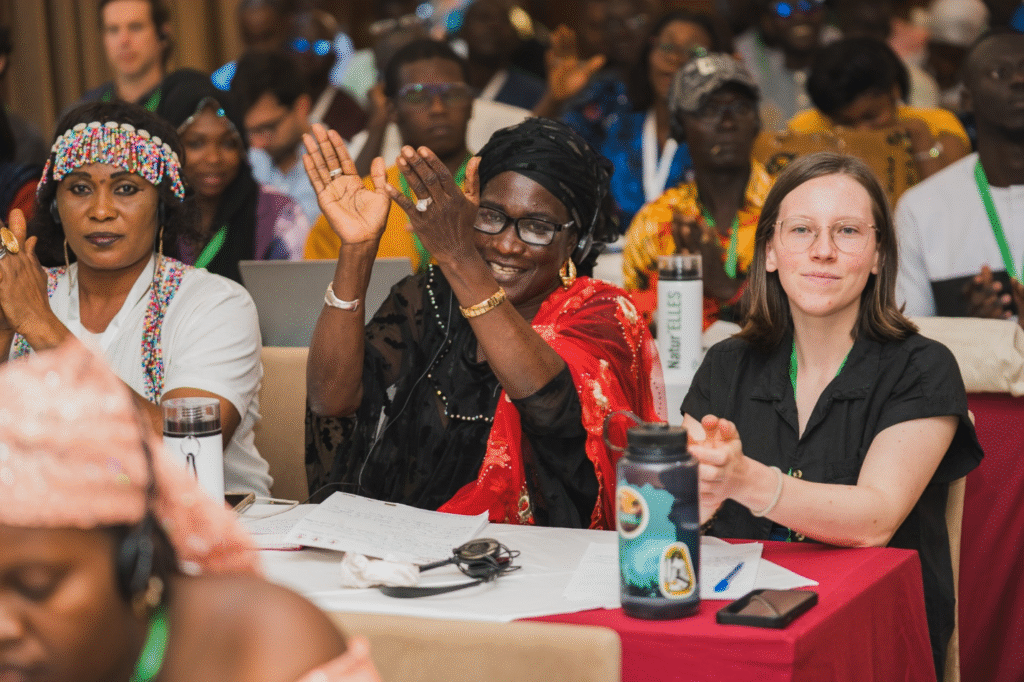

Le colloque sur les écosystèmes de mangrove à Dakar réunit des décideurs politiques, des acteurs financiers et des membres des communautés pour explorer les nombreux bénéfices que les mangroves apportent aux populations et à la planète. Les échanges ont porté sur l’importance des écosystèmes de mangrove.

Le thème du premier jour était : « Biens et services écosystémiques des mangroves de la préservation à la valorisation socio- économique en reconnaissant les rôles différenciés et complémentaires des femmes et des hommes dans la gestion de ces écosystèmes.»

Les écosystèmes de mangrove fournissent une vaste gamme de biens et services aux communautés côtières de plus de 100 pays, notamment la séquestration du carbone, la protection de la biodiversité, la défense côtière et la sécurité alimentaire. Pourtant, ces écosystèmes continuent de se dégrader sous l’effet des pressions naturelles et humaines. C’est pourquoi une approche intégrée — combinant les dimensions écologiques, socio-économiques et climatiques — est essentielle pour évaluer correctement les projets et adapter les solutions aux réalités locales. Les mangroves représentent une opportunité précieuse pour des solutions fondées sur la nature qui renforcent la résilience des communautés face au changement climatique. En s’appuyant sur les données et la recherche, il est possible de mettre en évidence ces avantages auprès des décideurs.

L’Institut International du Développement Durable (IISD) a présenté les résultats préliminaires de son analyse SAVi, réalisée dans le cadre du projet Natur’ELLES, qui évalue les coûts et les bénéfices associés à différents types d’interventions en matière d’infrastructures dans la région. Les résultats pour le Sine-Saloum et la Casamance montrent une valeur actuelle nette (VAN) positive dans tous les scénarios impliquant la restauration des forêts de mangroves, avec des estimations allant de 6,01 à 24,10 milliards de francs CFA. Ces scénarios affichent également des ratios bénéfices-coûts (RBC) élevés, allant de 2,36 à 6,46, largement supérieurs au seuil de viabilité. En effet, un RBC supérieur à 1 indique qu’un projet est économiquement viable, tandis qu’un RBC inférieur à 1 signifie qu’il ne l’est pas.

La conférence a également mis en lumière l’importance de la reconnaissance et de la valorisation des savoirs culturels et traditionnels dans les politiques publiques. Les systèmes de connaissances autochtones et traditionnelles en matière de conservation et de protection des mangroves existent depuis des siècles, mais ils sont souvent ignorés ou marginalisés dans les processus de décision. Leur intégration dans les politiques publiques est pourtant essentielle pour assurer l’avenir des mangroves.

Au Sénégal, les femmes jouent un rôle central dans les écosystèmes de mangroves. Elles détiennent un savoir local unique sur les mangroves et les aires protégées. Les participant·e·s à la conférence ont souligné l’importance de les autonomiser à travers des activités de renforcement des capacités, en particulier en améliorant l’alphabétisation et en proposant des formations en leadership. Lorsqu’elles savent lire et écrire, les femmes sont mieux outillées pour participer aux prises de décision concernant la gestion des forêts de mangroves.

En lien avec la valorisation des savoirs autochtones et le renforcement des capacités des femmes, Djibril Niang, du projet AC-FAO, a mis en avant l’importance de la formation intergénérationnelle. Cette approche, qui favorise le transfert de connaissances entre différentes générations et genres, représente selon lui un levier précieux pour la restauration des mangroves.

Les participants·es au symposium ont également souligné que la collaboration entre multiples parties prenantes est essentielle pour obtenir des résultats concrets en matière de protection et de restauration des mangroves, ainsi que pour une gestion durable des ressources. Les intervenants·es ont insisté sur la nécessité que les politiques publiques reflètent les réalités locales, qu’elles réallouent les budgets de manière à soutenir directement les communautés, et qu’elles intègrent des systèmes participatifs de suivi et d’évaluation.

Leave A Comment